昨年のお正月。

私は石川県に帰省中に、能登半島地震に遭いました。

実はその2日前に、高校時代の同級生と久しぶりに同窓会で再会したばかりでした。

彼女とは高校卒業以来の数十年ぶりの再会で、まさかその翌々日に、あのような災害が起こるとは思ってもいませんでした。

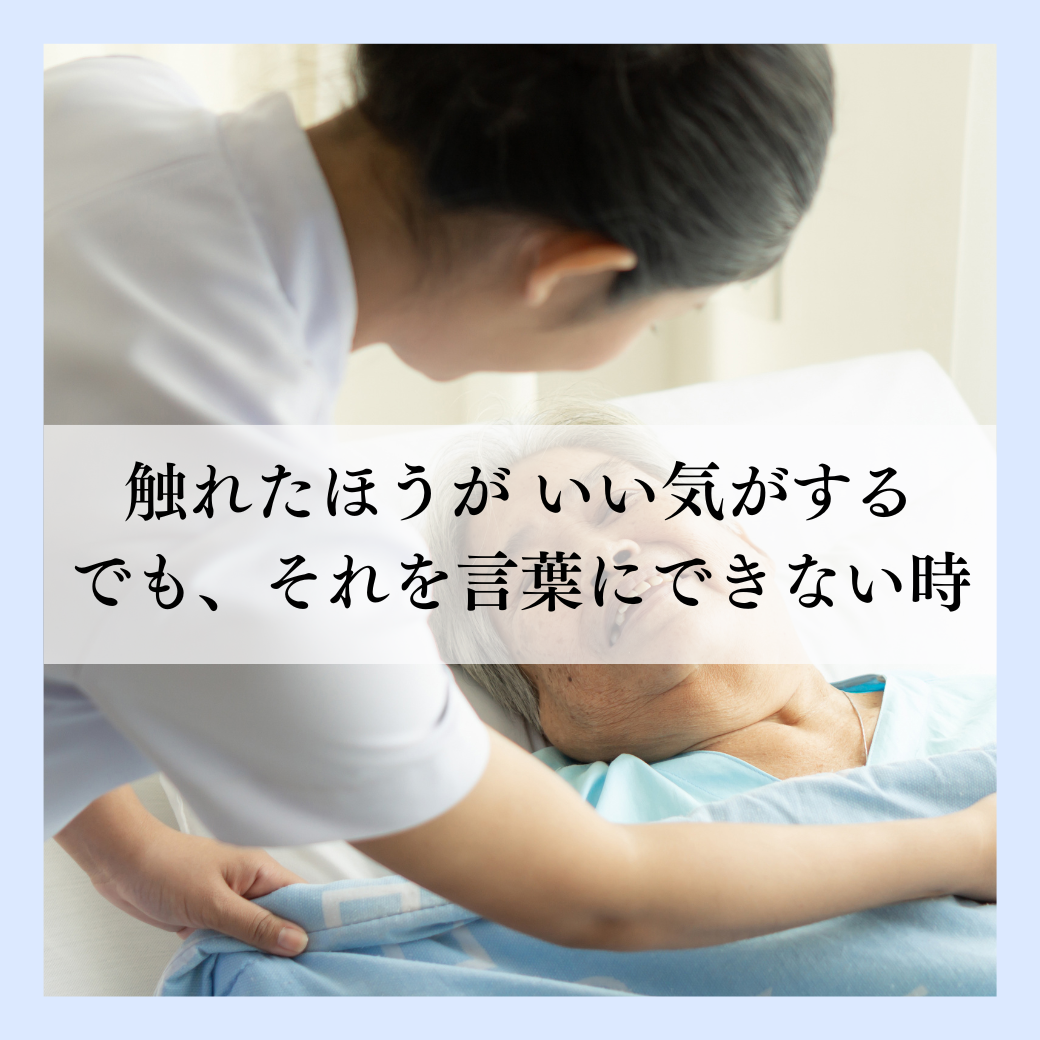

地震の後、彼女は看護師として能登の被災地に入り、避難所や仮設住宅などで、被災された方に「触れるケア=タッチング」を実践し続けています。

身体だけでなく、心にもさまざまな思いを抱えた方々に「寄り添うケア」として、「触れること」が、どれほどの安らぎをもたらすか。それを現場で身をもって伝えているのが、彼女なのです。

私が尊敬してやまないその同級生は、公立小松大学 保健医療学部看護学科で助教をつとめる加藤千夏先生です。

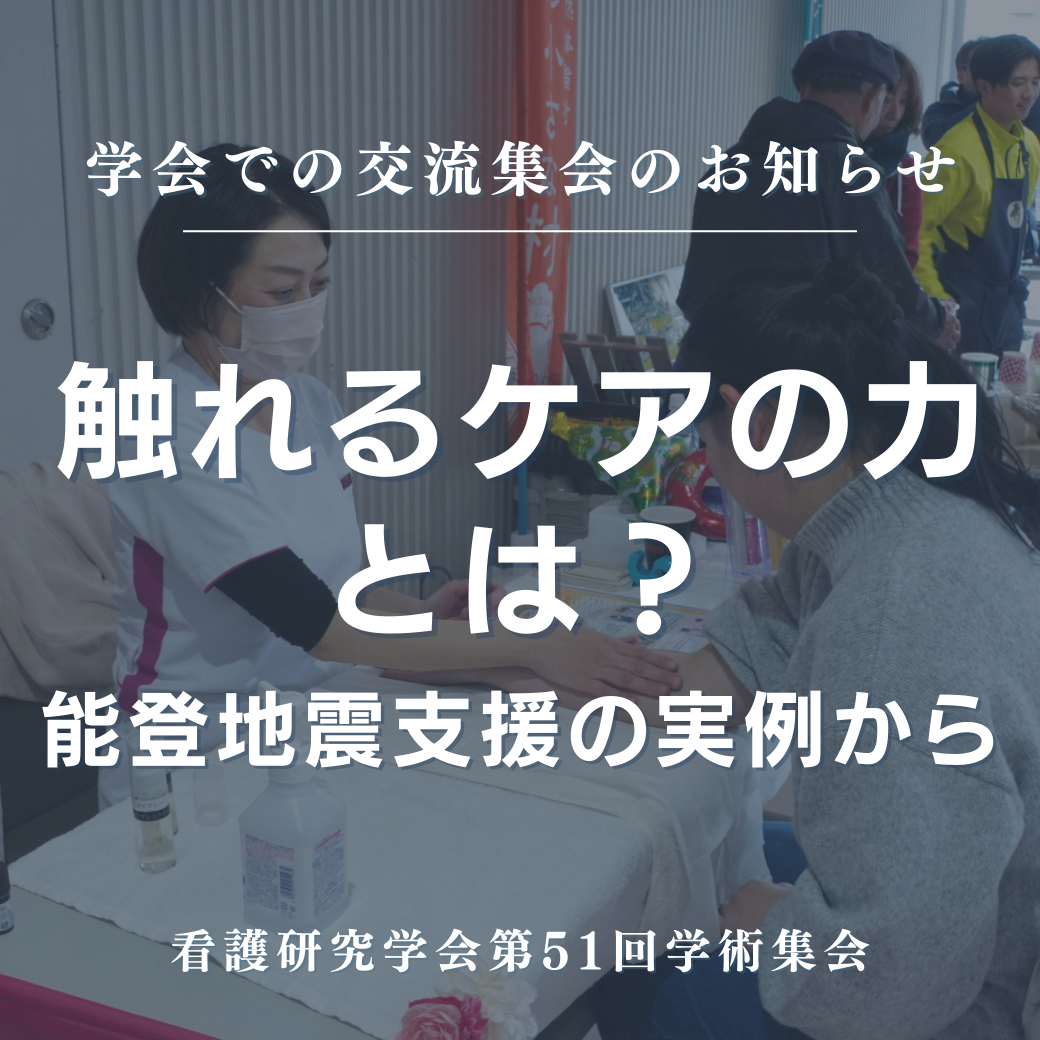

このたび、加藤先生らと共に、8月30日から金沢で開催される「日本看護研究学会第51回学術集会」の交流集会を開催させていただくことになりました。

交流集会テーマ『寄り添う気持ちを届ける触れるケア〜ボランティア活動を通して意図的タッチを考える〜』

私たちは、偶然のようで必然だった再会から、被災地で看護師が行う「触れるケア」「寄り添うケア」について、あらためて深く語り合うようになりました。

そして、「能登の皆さんにより良いケアを届けたい」という思いから、メディカル・タッチ認定講座を受講してくれました。

今回の交流集会では、彼女が能登の被災地での看護実践を通じて感じた「意図して触れるケア」の意味と可能性についてお話しします。

日本看護研究学会第51回学術集会

【交流集会13開催日】

日時:2025年8月31日㈰10時~11時

場所:第6会場(邦楽練習室)

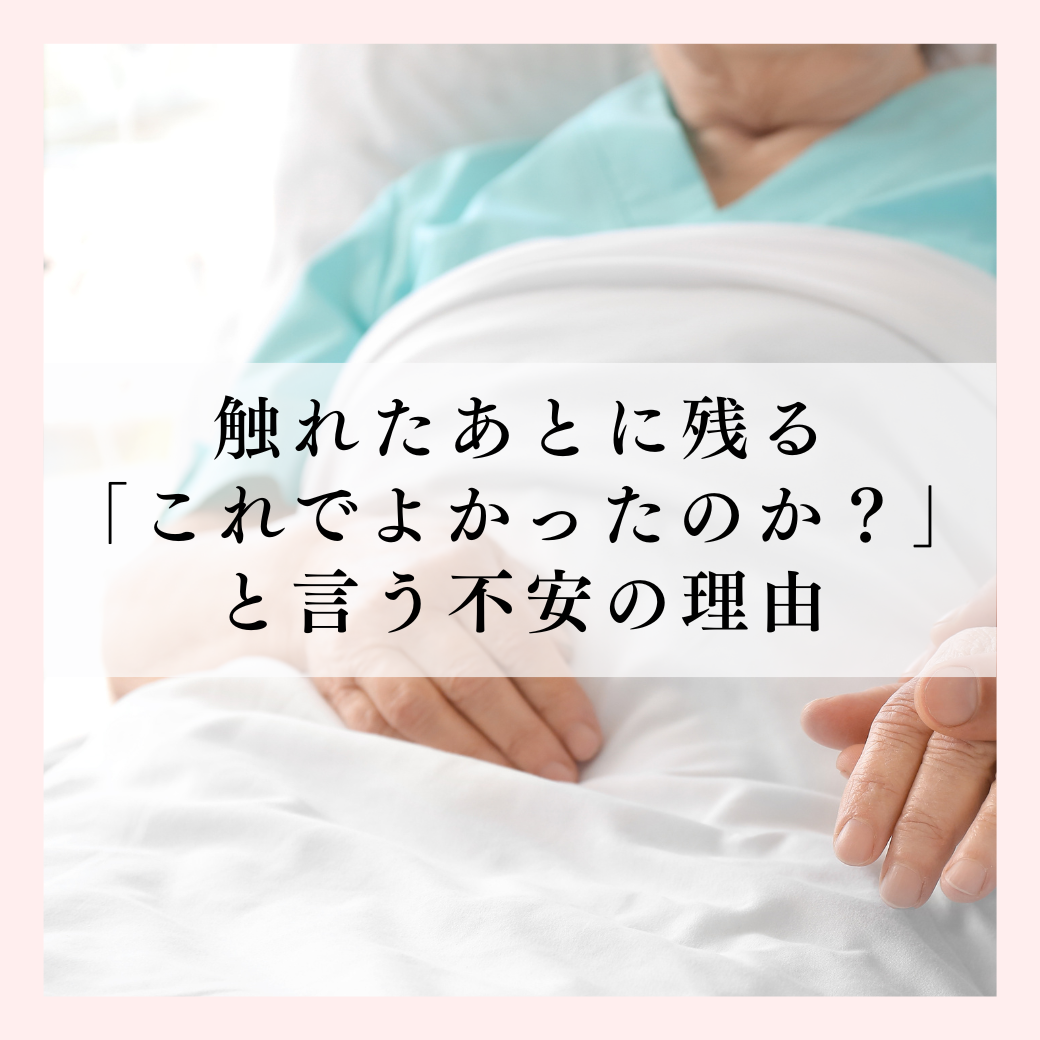

触れることは、看護の原点

触れることは、人に安らぎや信頼を届ける最もシンプルで、そして力強い手段です。

でも、看護や介護の現場では、

「触れること」があまりにも当たり前すぎて、その意味や効果をあらためて考える機会が少ないかもしれません。

交流集会では、

被災地で、どのように触れるケアが行われているのか

なぜ“意図的な”タッチングが必要なのか

被災地での実践から見る触れるケアの役割

ケアに取り入れるために、どんな工夫ができるか

といった実践的な視点も交えて、お話していきます。

私自身も能登にタッチングケアで復興支援に行きました

実は私も、昨年12月に能登へタッチングのボランティアとして伺いました。その時も開始から終了までひっきりなしに人がブースを訪れてくださいました。

(詳しくはこちらのブログをご覧ください。)

避難所や仮設住宅での生活で、「眠れない」など身体だけでなく、「これから先が不安で」「孤独を感じる」など心にもさまざまな思いを抱えている方もいらっしゃいました。

その時、「直接、触れる」というシンプルな行為が、安心やつながりを生み出す大切なケアになることを、現地で改めて実感しました。

数十年の時を経て、再びつながったご縁。

そして、自然災害の現場で触れるケアで支援を続ける同級生の姿に、あらためて「触れることの意味と力」を教えてもらいました。

ぜひ、交流集会に足を運んでみてください。

触れることが、なぜこんなにも人の心に響くのか?

ぜひこの機会に、触れるケアの力を皆さんで一緒に考えてみませんか?そのヒントが、きっと見つかるはずです。

※この交流集会で得た学びは、私が開催しているメディカル・タッチ認定講座でも活かしています。

実践的な方法や現場での活用に興味のある方は、ぜひ講座ページもご覧ください。

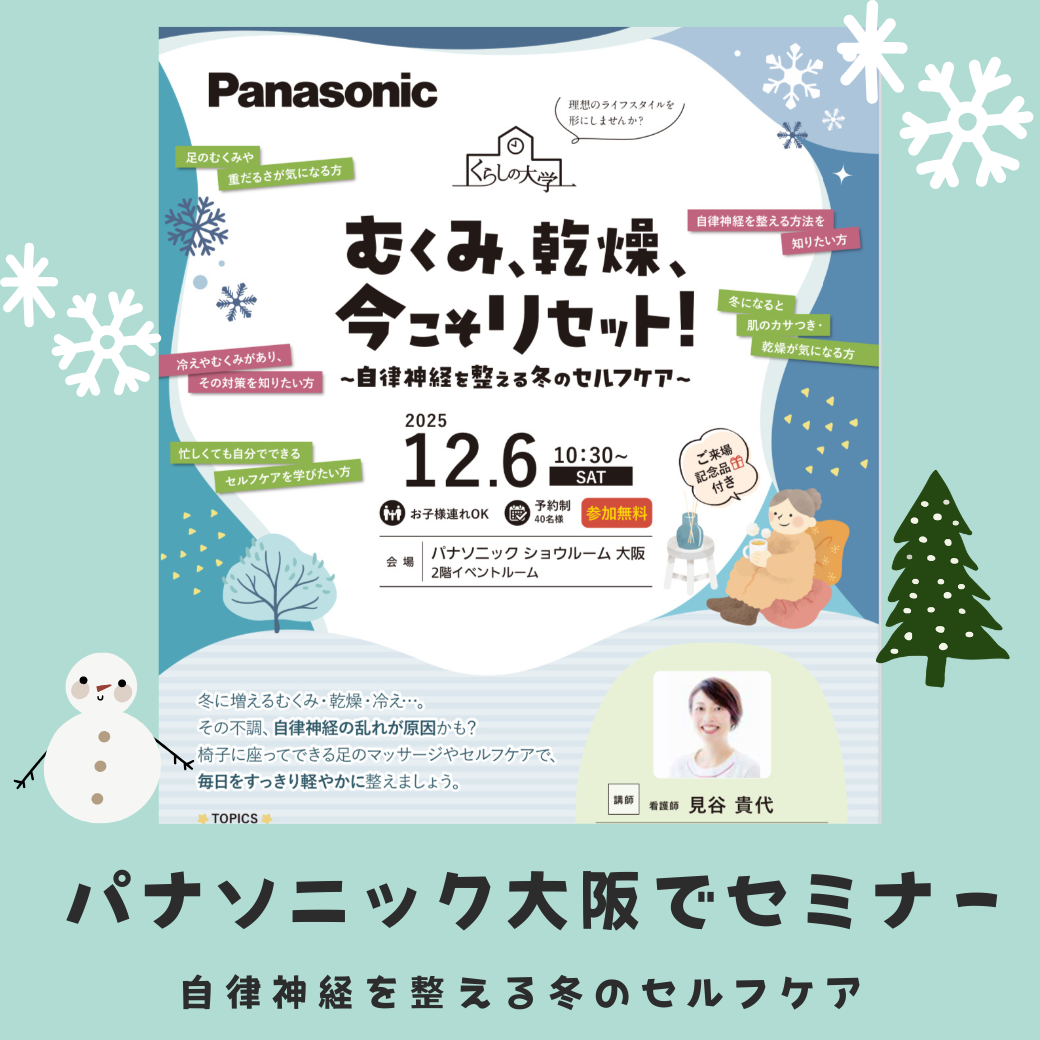

学会では、メディカル・タッチのブースも出展しています!

日本看護研究学会学術集会の開催期間中は、メディカル・タッチのハンドタッチが体験できるブースも出展しています!ぜひ、ブースにも足を伸ばしてみてください。

メディカル・タッチ認定の看護師の皆さんが心地よいタッチをお届けします。