緩和ケアの現場で、「今、私が患者さんにできることはないだろうか」と思ったことはありませんか?

声をかけても反応はなく、呼吸は浅く、辛そうな表情で、ナースステーションに戻る足取りが重くなる、そんな経験が、終末期ケアに関わる看護師であれば、一度はあるかもしれません。

「何もすることが、ないのでは?」と無力感を感じることもあるかもしれませんが、実は私たちには、できることがあります。

それが「触れる看護」、つまりタッチングケアです。

声が出せなくても、触れた手に応えてくれた

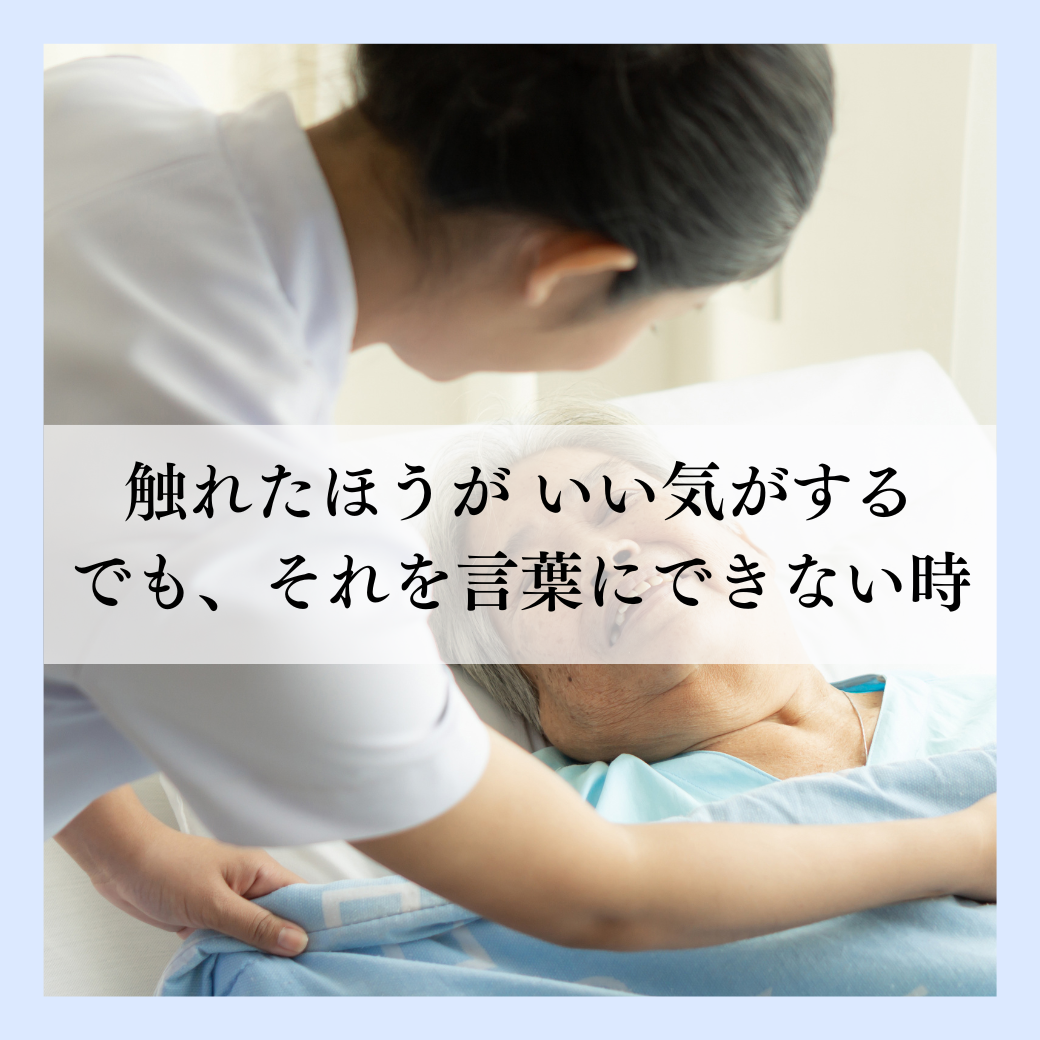

私が緩和ケア病棟で、患者さんにタッチングケアをしていた時のことです。ある日、意識がもうほとんどなく、声も出せない患者さんの手に、そっと自分の手を添えてみたのです。静かに、やさしく、押しつけるでもなく、ただ手の温もりを感じてもらうように触れました。

すると、わずかに、でもはっきりと——その手が握り返してきたのです。

言葉も目線もないなかで、「届いている」と感じたあの瞬間。私は、触れることの力をあらためて実感しました。

この経験については、私の著書『看護にいかす 触れるケア』(中央法規出版)でも紹介しています。

なぜ“触れるケア”は意識のないの患者さんに届くのか

皮膚にはさまざまな感覚受容器があり、「触れられた」という刺激は脳に伝えられます。

意識がないように見えても、触覚は最後まで残っていることがあるのです。

視覚や聴覚が失われても、「手を握る」「背中にそっと触れる」だけで、安心やつながりを感じてもらえる可能性がある。それが、タッチングケアが持つ力です。

これは、薬では届かない部分へのアプローチとも言えるのではないでしょうか。

タッチングは“看護師にできること”の一つの答え

「意識がないなら、何をしても届かない」 そう思ってしまいそうになる場面でも、“触れる”という行為には、しっかりとした意味があります。

それは、単なるスキンシップではありません。

不安や孤独、痛みを抱えた患者さんに、「あなたはひとりじゃないですよ」「大丈夫、ここにいますよ」という想いを伝える、看護師としての寄り添いの形なのです。

ときには、その安心感が患者さんだけでなく、ご家族にも届きます。

言葉がなくても、タッチングを通して想いが伝わり、患者さんがその気持ちに応えてくれることもある—それが、“触れる看護”の力です。

タッチングケアは、寄り添っていることを伝える“手段”になる

緩和ケアの現場では、「もうできることはないかも」と思う場面があります。けれど、看護師が触れる手には、言葉以上に伝わる力があるのです。

声が届かなくても、意識がないように見えても、触れることで“通じ合える”瞬間があります。言葉がなくても、タッチングを通して看護師の気持ちが患者さんに伝わり、患者さんもその想いに応えてくれるのです。触れることは、口に出せない患者さんの辛さをやわらげるのだと思います。

タッチングケアの可能性を、もう一度見直してみませんか?

緩和ケアの現場では、「もうできることはないかも」と感じる瞬間が、どうしても訪れます。

でも、看護師の手には言葉よりも強く、やさしく届く力があります。

・意識がない患者さんに、何かしてあげたい

・ご家族に寄り添いたいけれど、どう声をかければよいか迷っている

・看護師として、もう一歩できるケアを探している

そんなときこそ、“触れるケア”という選択肢を思い出してください。

「何もできない」と思えるその瞬間にも、

そっと添えた手が、患者さんとご家族に届くケアになるかも知れません。

触れるにも“コツ”がある──'寄り添う手'の学びをはじめてみませんか?

触れることの大切さを実感していても、どう触れたら安心感が届くのか、どこに、どんな風に触れたらよいのか——そんな迷いを抱いたことはありませんか?

寄り添う気持ちを届ける“触れ方”には、ちょっとしたコツがあります。

「メディカル・タッチ®」では、触れるケアを臨床で活かせるかたちで学ぶことができます。触れることは寄り添うことを形にした看護の技です。

もし、「もっと患者さんに寄り添える触れ方を身につけたい」「意識のない患者さんにも何かしたい」と思った時に、皆さんのお役に立てたらと思います。

もっと知りたい方へ

◆著書のご紹介

『看護にいかす 触れるケア』

編著:岡本佐智子 著:見谷貴代 前川知子(中央法規出版)

→ タッチングケアの基本から実践までを、現場目線でやさしく解説しています。 また、臨床での事例を対象ごとにご紹介しています。

◆メディカル・タッチ認定講座

患者さんに寄り添う「やさしい触れ方」を、看護の実践に活かすタッチングケア講座です。